生活習慣で予防する 加齢性難聴

聞こえにくさを「年のせい」と放置してはいけません。

加齢性難聴は、事故や転倒など、日常生活の危険の原因にもなり得ます。

また、難聴が長引くと認知症のリスクが高まるという研究報告もあります。

日常生活の質に大きな影響を与える加齢性難聴。

予防や対策について、難聴治療のエキスパートである岩崎聡先生に伺いました。

耳の老化はいつから始まる?

加齢性難聴はその名の通り、加齢による聴力低下が主な原因です。加齢性難聴は、年齢を重ねることで有毛細胞が劣化していくことが原因の感音性難聴です。有毛細胞は一度損傷すると再生しないため、感音性難聴を根治することはできません。

一般的に、聴力の老化は30歳ごろから緩やかに始まるとされています。加齢性難聴は、一般的には高音域から始まり、60歳代ではわずかな聴力低下、70歳代で中程度の難聴が現れ始めることが多く、80歳代になると、ようやく難聴の自覚が出る人が増えます。60~70歳代でも難聴を自覚する場合は、生活習慣や体質に起因する可能性があるので注意が必要です。

基本的に、加齢性難聴は老化によって生じるものですが、老化以外にも聴力に影響を及ぼす要因があります。例えば、騒音曝露(ばくろ)、喫煙、飲酒、糖尿病、高血圧、高脂血症などです。これらを原因として酸化ストレスが増加し、血流障害を招いて、難聴を進行させることがあります。

一部の方では、遺伝的要因により加齢性難聴が早期に進行することもあります。例えば、ドラマ『silent』に登場する「若年発症型両側性感音難聴」という病気は、遺伝子の変異によって発症します。この病気は若年(40歳未満)で発症し、両耳とも次第に進行する難聴が主な症状の病気ですが、遺伝的要因などによる早期発症型の難聴は、専門医の診断を受け、補聴器を使うことで日常生活での聞き取りはある程度できるようになります。

加齢性難聴がうつ病や認知症の原因に?

聴力が低下すると、会話の中で話の内容を正確に聞き取れないまま返事をしてしまい、相手に誤解を与えることがあります。また、何度も聞き返すことで会話がスムーズに進まず、話が途切れがちになることも少なくありません。

こうした状況が続くと、円滑なコミュニケーションが難しくなり、人との会話を避けるようになりがちです。その結果、引きこもりにつながる可能性があります。さらに、耳から脳への情報量が減ることで脳の活動が低下し、認知症やうつ病のリスクが高まることも指摘されています。認知症の一歩手前で、まだ認知症にはなっていない軽度認知障害(MCI)の段階で手を打てば、認知症の進行を遅らせることができると考えられます。

加齢性難聴は本人だけの問題ではなく、家庭や職場、地域のコミュニティーなど、周囲の人々との関係にも影響を及ぼす重要な課題です。このような悪循環を防ぐためにも、早い段階の気づきと対策、適切なサポートが重要です。

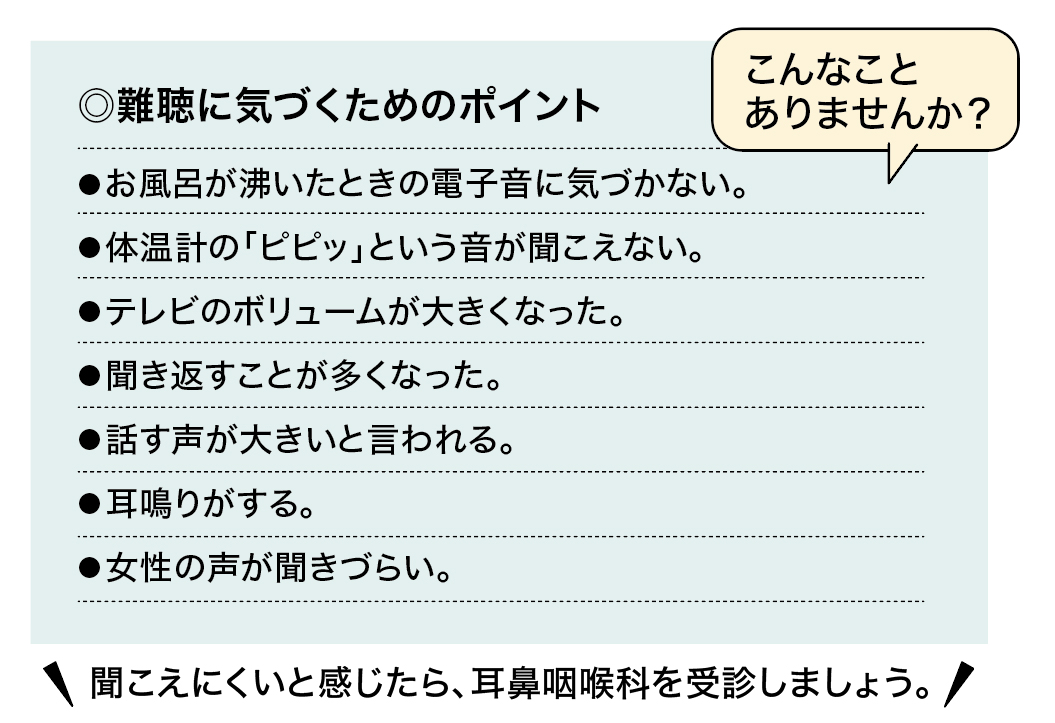

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会では「80歳で30dBの聴力を保つ」という目標(聴こえ8030運動)を掲げています。難聴が進行してからでは補聴器がうまく使えないことがあるので、加齢性難聴の年代になっていなくても、少しでも聞こえにくさを感じたら耳鼻咽喉科で聴力検査を受けましょう。

生活習慣病を改善して難聴の進行を予防

老化だけでなく、難聴には生活習慣も深く関係しています。騒音への長時間曝露に加え、喫煙、飲酒、糖尿病、高血圧、高脂血症といった生活習慣病が聴力に影響を与えることが分かっています。これらを改善することで、難聴の進行を防ぐことが期待できます。

まず、不要な大きい音を長期間聴取することを避けることが重要です。イヤホンやヘッドホンの音量を適切に調整しましょう。

次に、食生活では塩分やコレステロールを控え、抗酸化作用のある食事や、サプリメントの摂取なども効果的です。

また、適度な有酸素運動を日常生活に取り入れることで、血流を改善し内耳の健康を保つことができます。ウォーキングやヨガ、ラジオ体操も効果的です。さらに、喫煙は耳の血管にも悪影響を及ぼすため、禁煙が推奨されます。

加齢性難聴は一度進行すると根治は難しくなります。80歳で30dBの聞こえを守るためにも、日頃からの予防が大切です。

監修:岩崎 聡先生

国際医療福祉大学三田病院 聴覚・人工内耳センター長 耳鼻咽喉科医学部教授

Column

補聴器の選び方

補聴器は買ってすぐに使いこなせるものではなく、専門家(補聴器相談医、言語聴覚士、認定補聴器技能者)による調整や補聴器聴覚リハビリテーションが必要です。

耳鼻咽喉科医の中には、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の認定を受けた補聴器相談医がいますので、受診の際に確認してみましょう。

補聴器には、つまり感がないオープンイヤータイプの補聴器や、見た目に分かりにくい外耳道レシーバータイプの補聴器など、さまざまなタイプがあります。金額の相場は10~15万円(片耳)が一般的。2~3万円のものは補聴器ではなく集音器なので注意が必要です。

補聴器を購入する際は、直接、補聴器販売店に赴いて購入したり、カタログ販売で購入することを避け、補聴器相談医と連携している認定補聴器専門店、または認定補聴器技能者から購入するようにしましょう。

補聴器の購入は、年末調整で医療費控除の対象になります。また、地域によっては補聴器購入に際し補助金が支給される場合がありますので、確認してみるとよいでしょう。

健康マメ知識

手術で聴力を取り戻す

補聴器を使っても十分な効果が得られない場合には、手術によって聴力を改善する方法があります。これには、難聴のタイプや程度に応じた人工聴覚器が用いられます。

例えば、加齢性難聴より進行した難聴に対しては、残存聴力を活用する人工内耳(EAS)が効果的です。特に、補聴器を使用しても50%の言葉が聞き取れず、両耳が感音難聴の場合に適応されます。一方、人工中耳は、中耳の病気による難聴を改善し、補聴器では難しかった音の聞き取りを可能にします。また、骨導インプラントは、中耳や外耳の病気による難聴に対して有効で、音を骨伝導で内耳に届けます。

これらの手術は、聞こえる力を取り戻すだけでなく、生活の質を大きく向上させます。補聴器で満足な効果を得られない場合は、手術も選択肢の一つになります。諦めず、専門医に相談してください。

提供元:健康保険組合連合会(すこやか健保2025年2月号) **禁無断転載**

すこやか健保は健康保険組合連合会ホームページより一部ご覧いただけます。関連リンクよりご覧ください。

問い合わせ先

保健事業チーム TEL:052-880-6201 E-mail:jigyou@chudenkenpo.or.jp