死に至ることもある「ダニ媒介感染症」

アウトドアやガーデニングでも適切な防御が必要です!

いよいよ夏本番、海へ山へとアウトドアの季節が始まりました。

最近はキャンプやハイキングなどに加え、ガーデニングや家庭菜園などを楽しむ人も増えているようです。

そんな屋外の活動で注意したいのが、マダニに吸血されることで発症する「ダニ媒介感染症」。

これまでもこの感染症による死亡例が複数報告されています。

今回はダニ媒介感染症について国立感染症研究所の前田健先生にお聞きしました。

屋外活動で気づかずにマダニの被害に

ダニと聞くとアレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎などの原因となるヤケヒョウヒダニやコナヒョウヒダニなどを思い浮かべる人が多いと思いますが、今回、取り上げるのは屋外の野山を生息地とするダニ、主にマダニです。

アレルギーの原因となるダニは体長0.3〜0.4ミリですが、マダニの成虫は3〜8ミリと大きく、吸血すると10〜20ミリに膨らむので肉眼で見ることができます。このマダニに吸血されて発症するのが「ダニ媒介感染症」です。

アウトドアでのレジャーやガーデニング、農作業などで、無防備にマダニの生息地に入ることで、刺されて吸血されます。吸血したマダニがウイルスや細菌などを保有していると感染する可能性が生まれます。主なダニ媒介感染症には「日本紅斑熱」「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」「ダニ媒介脳炎」「クリミア・コンゴ出血熱」「回帰熱」などがあります。他にもマダニではなく、ダニの一種であるツツガムシに吸血され発症する「つつが虫病」があり注意が必要です。

マダニは人に付着すると皮膚を動き回って刺す場所を探します。比較的やわらかい脇の下や足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭(髪の毛の中)などに吸着し、吸血するための口器を皮膚に刺し入れます。口器からセメント物質を分泌して皮膚にしっかり固着し、麻酔性がある物質が含まれた唾液を出しながら吸血を始めます。そのため刺されたことに気が付かないケースも多いのです。

事前の防御が肝心 刺されたときは医療機関へ

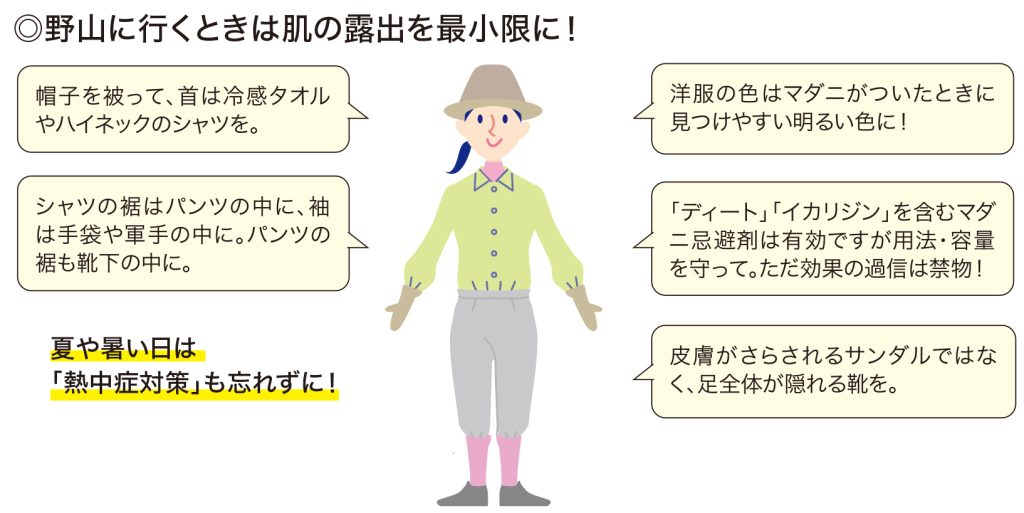

自然界に生息しているマダニをすべて駆除することはできません。ですから野山はもちろん、市街地でも草むらややぶなどに入るときには、事前にマダニ対策を行うことが大切です。

服装は長袖、長ズボンで、帽子を被り、足を完全に覆う靴を履きましょう。イラストを参考に、服の中にマダニが入り込まない対策をしてください。最近はマダニ除けの効果が認められた「ディート」「イカリジン」という成分を含む忌避剤も市販されています。ただしディートは成分の含有率によって子どもには使えないタイプもありますので、購入の際は用法や容量をよく確認することが大切です。

帰宅したら上着にマダニがついていないかを確認し、家の中に持ち込まないようにします。シャワーや入浴はマダニを確認し、洗い流すためにも有効です。

もし皮膚に吸着しているマダニを見つけたら無理に取らずに皮膚科など医療機関で処置を受けましょう。吸着したばかりならピンセットなどで引き抜くことも可能ですが、吸血中のマダニを無理に取ると、口器が皮膚に残って化膿したり痕が残ったりすることがあります。

マダニに刺された後、またアウトドアを楽しんだ後に、発熱、発疹、下痢、嘔吐(おうと)などの消化器症状、しびれ、まひなどの神経症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診してください。ダニ媒介感染症は、処置や治療が遅れると重篤な症状に陥り、死に至るケースがあります。治療の際、医師に行った場所、時期、活動内容などを伝えましょう。

とはいえ、もしマダニに刺されたとしても、感染症を引き起こすウイルスや細菌を保有している可能性は低いので、過剰に心配する必要はありません。ただ、「植物があるところにはマダニがいる」「ダニ媒介感染症で重篤な症状を来す人がいる」「事前に防御すれば防げる」などを知っておくことがとても大切です。

監修:前田 健先生

国立感染症研究所 獣医科学部 部長

Column

人から人への感染が確認されたSFTS

昨年、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の人から人への感染が確認されました。感染したのはSFTS患者の治療を行った医師で、最初の治療から11日目に発症しました。患者がSFTSと診断されてからは感染対策をしていましたが、その対策が不十分だった可能性があります

SFTSは発熱や食欲低下、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状を引き起こします。重篤化すると死に至ることもある感染症で、治療は対処療法にとどまるため十分な注意が必要です。

以前から中国や韓国では報告がありましたが、日本で確認されたのは初めてです。SFTS患者との濃厚な接触により感染しますので、一般にはヒト−ヒト感染を心配する必要はありません。ただ、旅行や仕事などでSFTSの発症が報告されている地域へ行く際には、十分な情報収集を行っておくことが大切です。

健康マメ知識

マダニが吸血するのは一生に3回!

マダニは世界には800種以上が生息しているといわれていますが、日本で確認されているのは47種です。自然環境の豊かなところなら市街地でも、公園、河川敷、庭などの身近な場所にも生息しています。3月から11月にかけて活動が活発化しますが、温かい地域では冬でも活動していることが確認されています。

マダニは地面近くの草木の中にいて、その場所を通った野生動物や人などに吸着します。マダニは卵から幼虫、若虫、成虫へと成長する中で、各ステージに1回ずつ吸血するといわれています。つまり一生涯で3回吸血するのです。幼虫では約3日、若虫では約7日、成虫は10〜14日ほど吸血を続け、満腹になると自然に脱落します。ペットの犬や猫に吸着することもあるので、散歩や外から戻ったときには注意が必要です。

提供元:健康保険組合連合会(すこやか健保2023年7月号) **禁無断転載**

すこやか健保は健康保険組合連合会ホームページより一部ご覧いただけます。関連リンクよりご覧ください。

問い合わせ先

保健事業チーム TEL:052-880-6201 E-mail:jigyou@chudenkenpo.or.jp