西洋医学でわかってきた、ツボの効くメカニズム

近年、ツボや鍼灸(しんきゅう)、漢方薬など東洋医学のメカニズムの詳細が、西洋医学のアプローチで解明できるようになってきています。

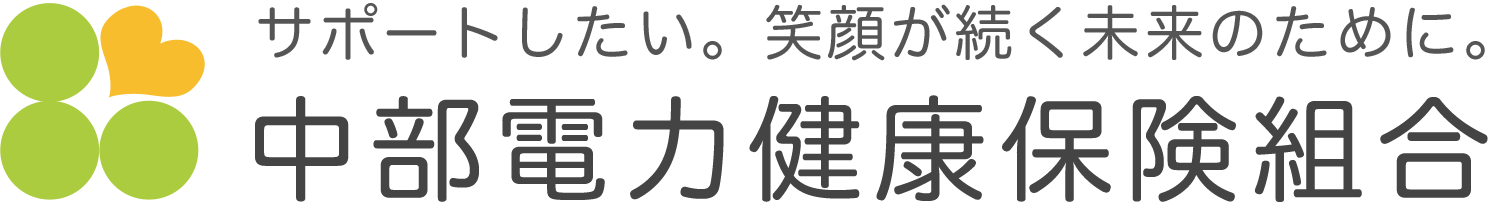

2008年には、WHO(世界保健機関)が中心となって、361種のツボを標準経穴として公表しました。

そもそもツボとは何か、経穴とは何かなど、ツボが効くメカニズムについて『東洋医学はなぜ効くのか』(講談社ブルーバックス)の著者でもある島根大学病院の大野智先生にお聞きしました。

科学的解明が進む東洋医学

東洋医学は3000年以上の歴史をもち、経験から「ツボ(経穴)」や「経絡」といった概念が生まれました。ツボとは、体の不調に働きかける特定の反応点であり、経絡はそれらを結ぶ「気」の通り道とされています。

近年では、MRIなどの技術により、ツボ刺激が脳内に変化をもたらす様子が可視化されるなど、科学的な解明が進んでいます。

WHOは2008年に361の標準経穴を定め、国際的な臨床研究の基盤を整備しました。アメリカではNIH(国立衛生研究所)内にNCCIH(国立補完統合衛生センター)が設立され、鍼灸やヨガなどの代替医療が科学的に研究されています。

また、ツボは筋膜やトリガーポイント(押すと痛い部位)と重なることが多く、整形外科の分野でも注目されています。経絡は解剖構造ではないものの、筋膜ネットワークがその流れに対応する可能性も示唆されており、こちらも研究が進んでいます。

ツボが効くメカニズム―どうして痛みがやわらぐのか

鍼灸が痛みに作用するとされるメカニズムは、大きく3段階に分けて説明されています。

第1は、末梢神経レベルでの作用です。鍼を打つと、その刺激が軸索反射(刺激を受けた部位の末梢側に伝わる現象)を介して、局所の血流が促進されます。これにより、痛みを引き起こす物質が排出されやすくなり、炎症の軽減や回復の促進が期待できます。

第2は、脊髄レベルでの調整です。痛みの信号は脊髄で取捨選択され、全てが脳に届くわけではありません。鍼の刺激は、この情報の「選別機能」に影響し、不要な痛み信号を抑える調整が働くと考えられています。

そして第3は、脳内での鎮痛作用です。鍼刺激により、脳ではβーエンドルフィンなどの神経伝達物質が分泌され、痛みそのものを感じにくくする反応が起きます。

このように、鍼灸は末梢・脊髄・脳と複数の段階で痛みにアプローチしており、その有効性は科学的にも少しずつ解明されてきています。

体改善!ツボのセルフケア

ツボ押しは「痛気持ちいい」圧が基本です。息を吐きながら5〜10秒かけてじんわり押し、違和感があれば中止を。無理せず心地よさを大切にしましょう。

| ◆⾸と肩の痛みに活⽤されることが多いツボ | |

|

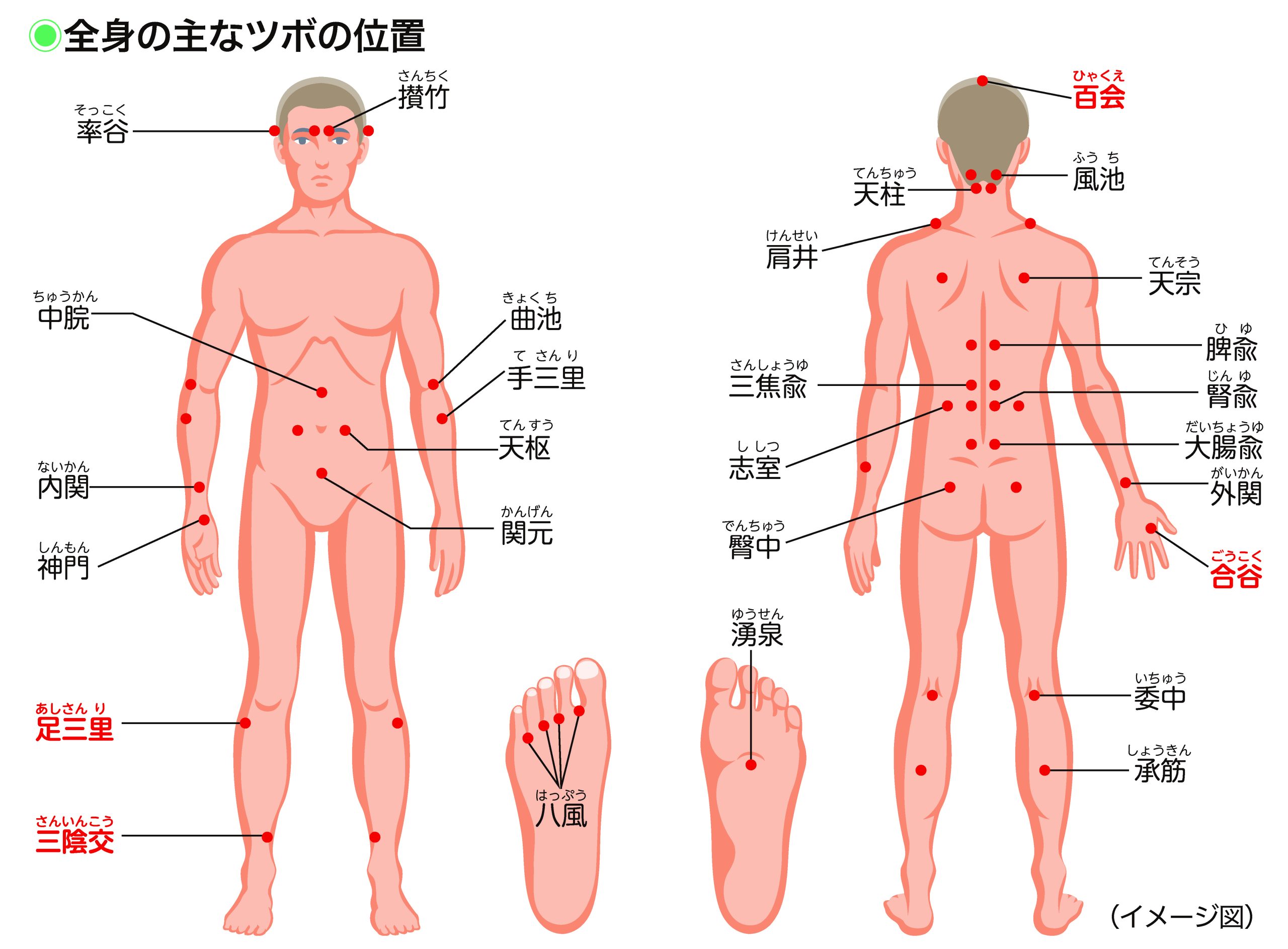

位 置 親指と⼈差し指の⾻が交わるところから、少し⼈差し指寄りにあるへこんだところ。 押し方 親指で5秒かけてゆっくり押し、5秒⽌めた後ゆっくり離す。⼀度に5回繰り返すのが⽬安。 |

| ◆胃腸まわりの不快感が気になるときのツボ | |

|

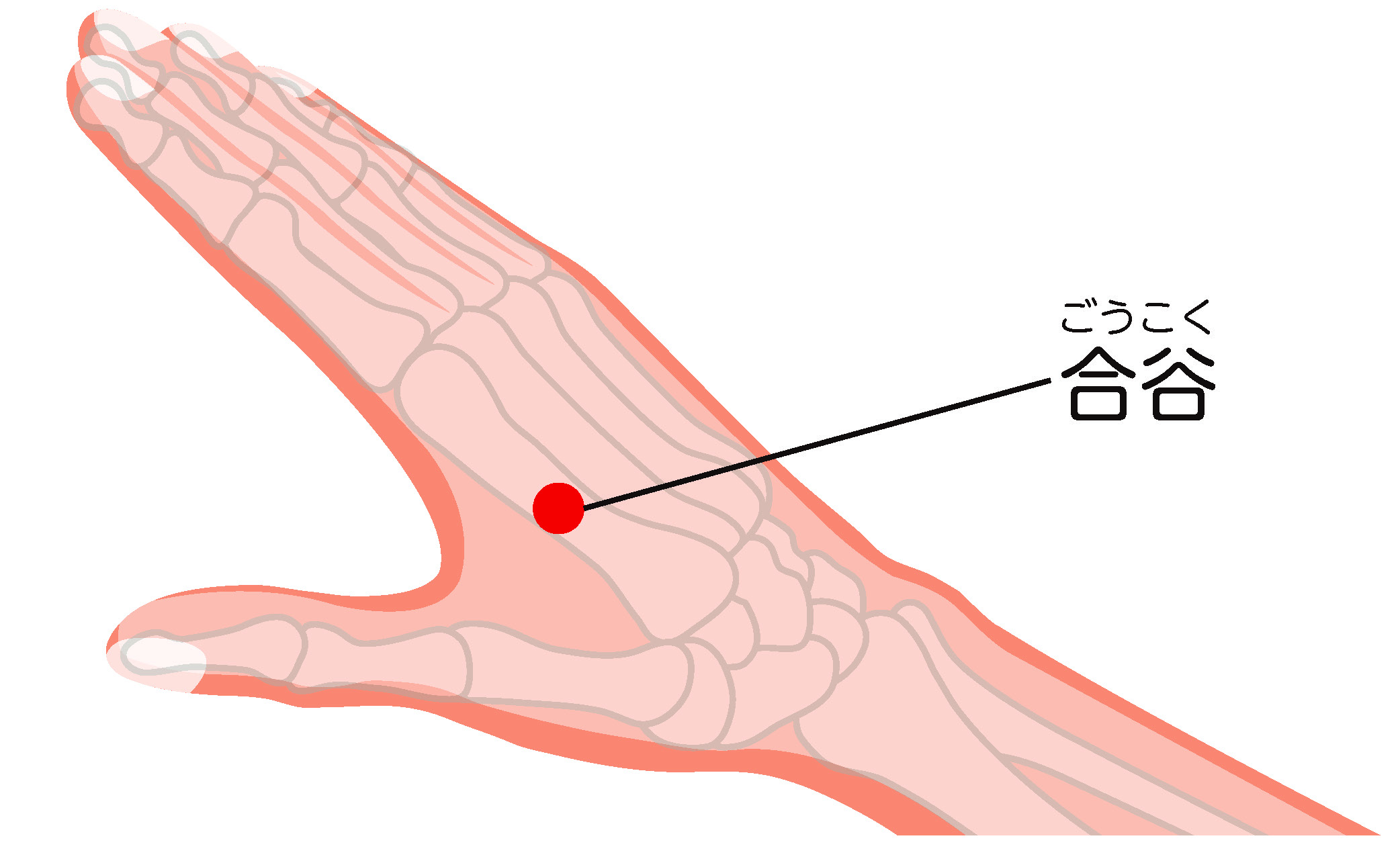

位 置 膝の外側の端から指幅4本分下で、すねの⾻の外側のくぼんだところ。 押し方 親指で5秒かけてゆっくり押し、5秒⽌めた後ゆっくり離す。⼀度に5回繰り返すのが⽬安。 |

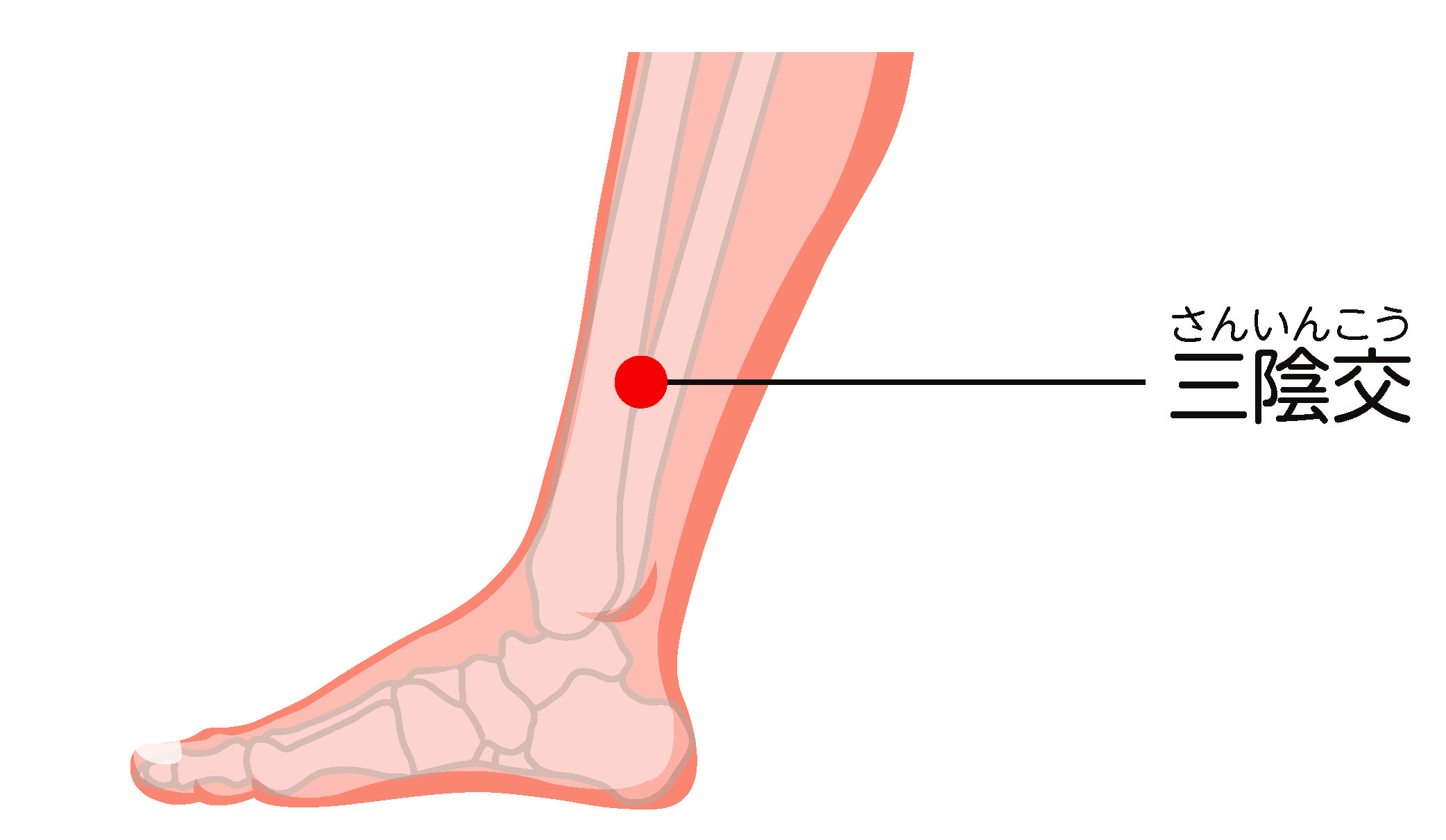

| ◆冷え性や更年期症状が気になるときのツボ | |

|

位 置 内くるぶしの最も⾼いところから、膝に向かって指幅4本分のところのすねの⾻のきわ。 押し方 親指で5秒かけてゆっくり押し、5秒⽌めた後ゆっくり離す。⼀度に5回繰り返すのが⽬安。 |

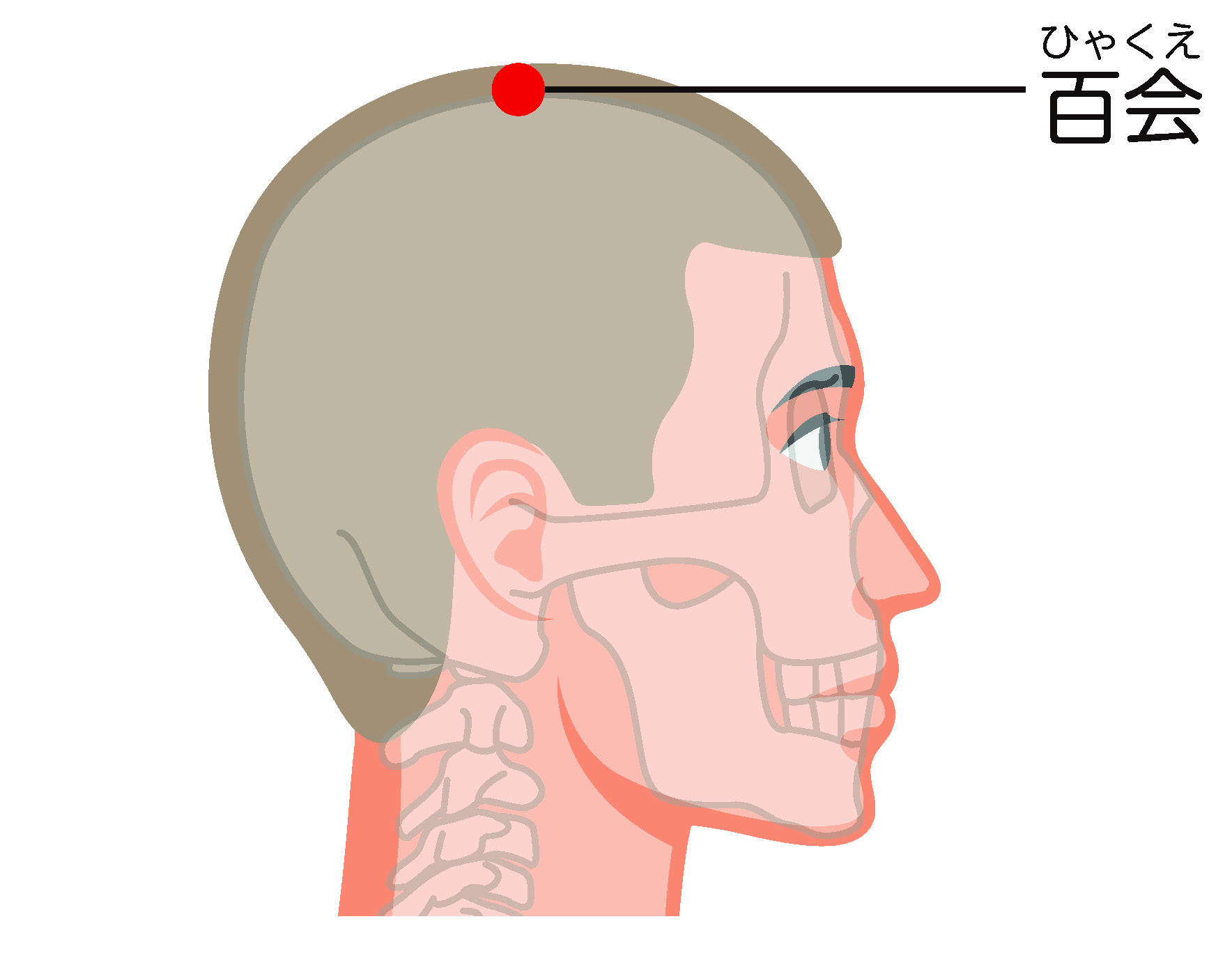

| ◆緊張や不安感をやわらげたいときのツボ | |

|

位 置 両⽿を結んだ線と眉間を通る体の中⼼線が交わる、頭のてっぺん。 押し方 中指を中⼼に3本の指で5秒かけてゆっくり押し、5秒⽌めた後ゆっくり離す。⼀度に3〜5回繰り返すのが⽬安。 |

| 参考⽂献 ・ブルーバックス『東洋医学はなぜ効くのか』(⼤野智・⼭本⾼穂著/講談社 2024年) | |

監修:大野 智先生

島根大学医学部附属病院 臨床研究センター長・教授

Column

鍼灸施術の保険適用

鍼灸施術の保険適用は、慢性病であって、保険医による適当な治療手段がないときに限られます。対象となる疾患は、厚生労働省の通達に基づき、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症の6つです。これらの疾患に保険で鍼灸施術を受けるには、保険医による診察と保険医が作成した「同意書」または「診断書」の提出が必要です。

また、同じ疾患で病院や診療所で治療を受けている間は、鍼灸での保険適用はできません。逆に鍼灸施術中に同一疾患での医科の保険診療を受けたとき、鍼灸の保険適用はできません。

これは、健康保険では「医科」が優先するためで、「鍼灸」の施術は、「医科」で治療を受けている場合、保険適用にはならないのです。

健康マメ知識

松尾芭蕉もお灸をすえた「足三里」

——三里に灸すうるより 松島の月まづ心にかかりて

これは、江戸時代の俳人・松尾芭蕉が『おくのほそ道』の序文に記した一句です。旅の前に膝の下にある足三里のツボに灸をすえることで、健脚と健康を願ったのでしょう。

現代では、この足三里が実際に神経がたくさん集まっている場所であり、刺激に反応しやすい部位であることが電子顕微鏡などで確認されています。

2021年に『Nature』誌に掲載された研究では、足三里への電気鍼刺激が、迷走神経と副腎の経路を介して全身の炎症を抑えるメカニズムが解明されました。

経験に根差した知恵が、最先端の研究で証明されはじめているのです。

提供元:健康保険組合連合会(すこやか健保2025年8月号) **禁無断転載**

すこやか健保は健康保険組合連合会ホームページより一部ご覧いただけます。関連リンクよりご覧ください。

問い合わせ先

保健事業チーム TEL:052-880-6201 E-mail:jigyou@54.168.187.83