季節を問わず 食中毒の危険は身近に潜んでいます

湿度や気温が高くなる梅雨から夏にかけての季節には「食中毒」に注意が必要といわれます。

実際には秋から冬の気温が低く乾燥した季節にも食中毒は多く1年を通して患者さんが絶えることはありません。

季節にかかわらず注意が必要な病気、それが食中毒です。

今回は東邦大学医療センター大森病院総合診療・急病センターの佐々木陽典先生に食中毒の原因や予防法などをお聞きしました。

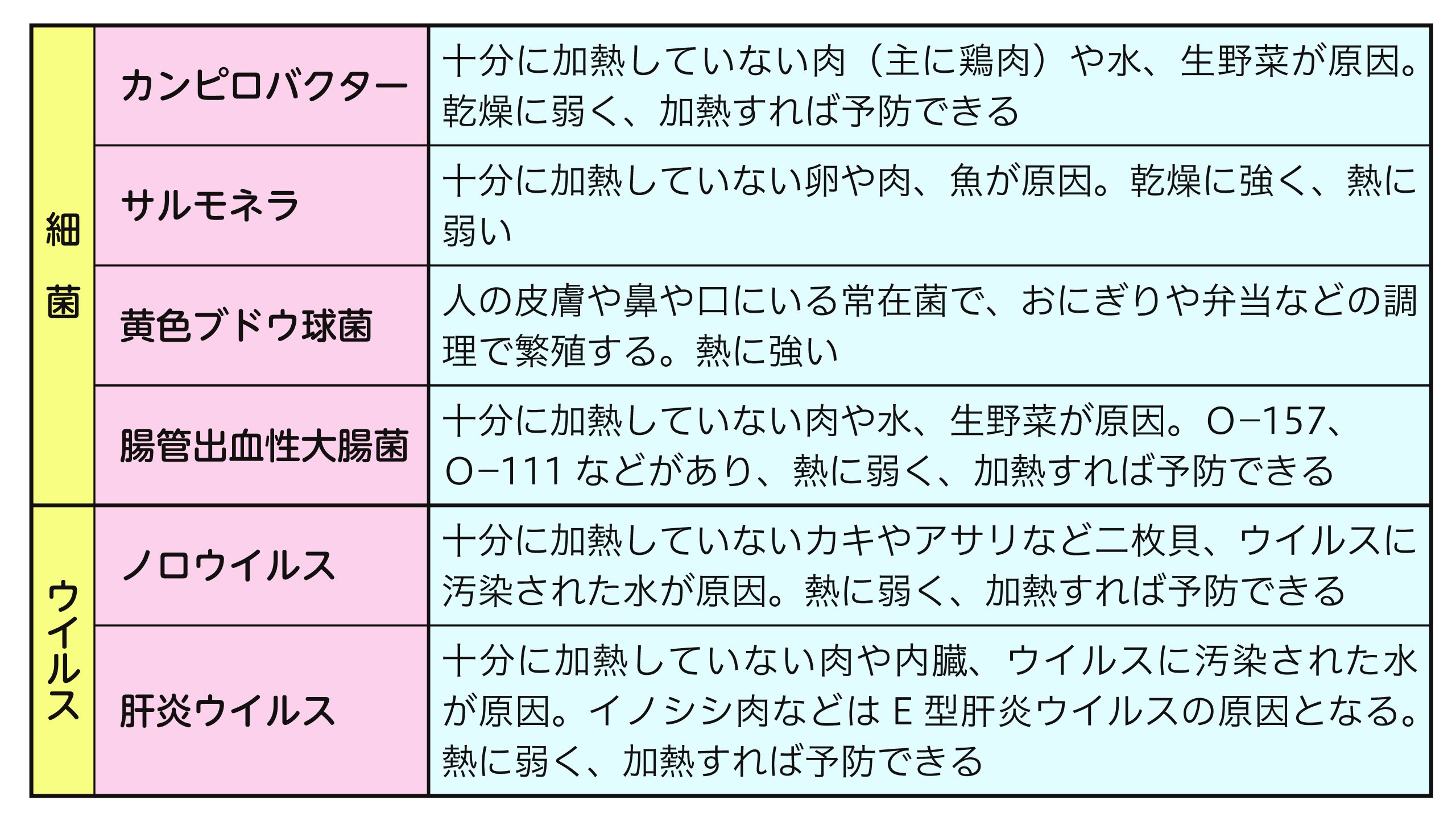

原因は細菌、ウイルス、寄生虫、自然毒などさまざま

「食中毒」に対する皆さんのイメージは「腐った食品を食べてお腹を壊す病気」ではありませんか。医学的には、中毒を起こす原因物質、例えば細菌やウイルスなどが繁殖した食品を食べ、腹痛や下痢、嘔吐(おうと)などを発症する病気です。原因物質には細菌やウイルスのほかにも、アニサキスなどの寄生虫、キノコや二枚貝などが持つ自然毒、化学物質などがあります。

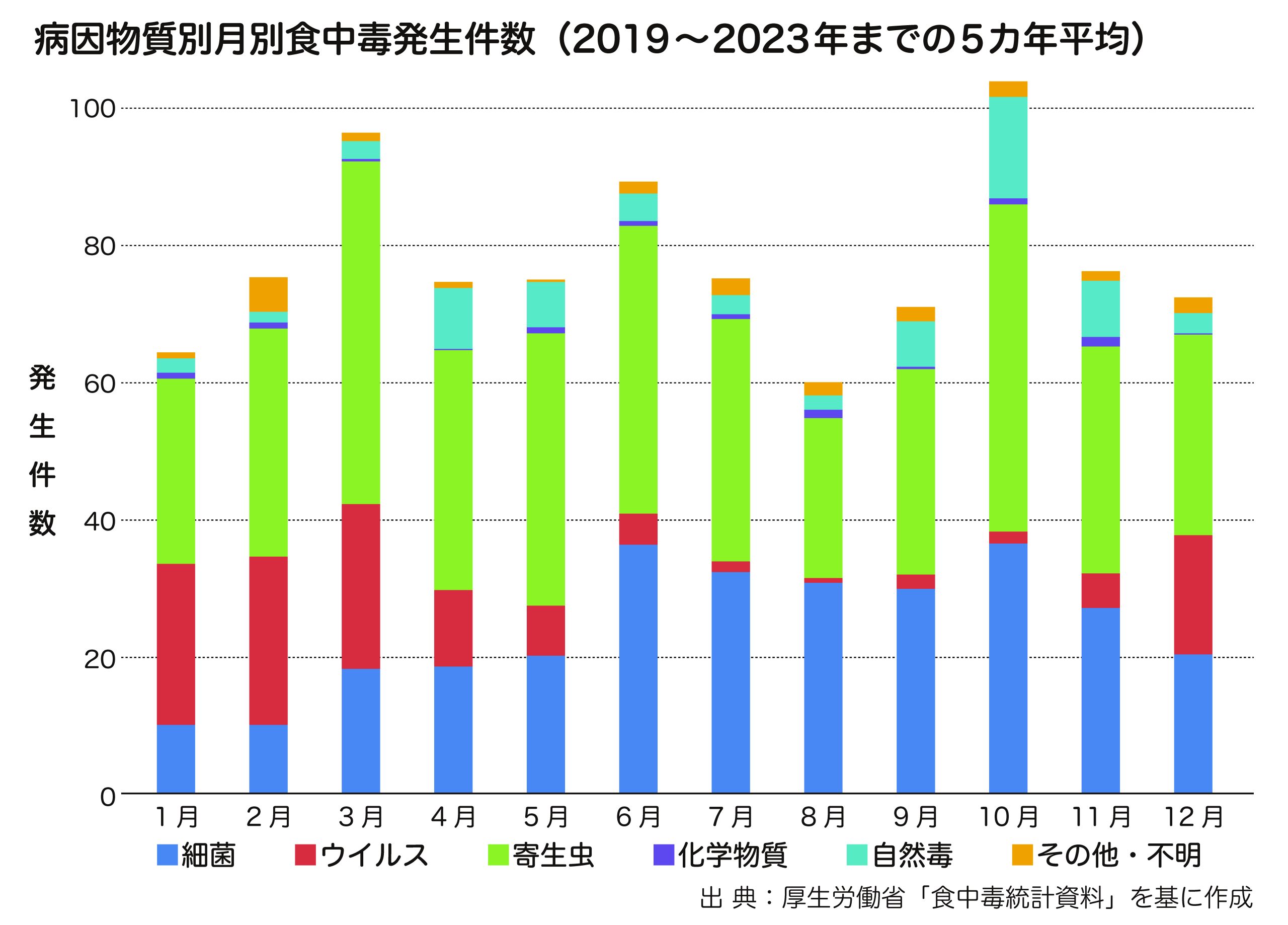

高温多湿の季節に多く発生すると思いがちですが、右図のように、初夏から秋口には細菌による食中毒が、12月以降はウイルスによる食中毒が増加します。これは細菌は高温多湿の環境を好み、ノロウイルスに代表されるウイルスは乾燥低温の環境に強いためです。秋にはキノコや山菜採りなどが行われることが影響してか、自然毒による食中毒も増加します。そして年間を通して多いのが寄生虫で、主にアニサキスによる食中毒です。

まず脱水症状を防ぎ、早めに受診を

食中毒の原因となる細菌やウイルスは特異なものではなく、土や水の中、人の皮膚、動物や魚介の中にいます。主な細菌とウイルスを紹介しましょう。

食後に腹痛や下痢、嘔吐などの症状が起こった場合は、安静にして症状が治まるのを待ちましょう。大切なのは脱水症状を防ぐことです。できれば経口補水液を、なければスポーツドリンクなどを少しずつ摂取します。

症状が治まらない、水分補給も難しい場合は、早めに医療機関を受診してください。受診科は総合診療科がおすすめですが、なければ内科を、お子さんの場合は小児科を受診します。

食中毒は原因によって治療法が異なります。いつ、どこで、何を食べたか、どんな症状かなどを正確に医師に伝えてください。軽い腹痛や下痢で治まるケースもあれば、全身感染症の菌血症や敗血症を合併するケースもあります。一般的にはウイルスよりも細菌のほうが重症化しやすいと考えられます。

食中毒を予防するためにできること

食中毒の原因はさまざまですが、予防のポイントは共通です。原因菌を「付けない」「増やさない」「やっつける」、これが予防の3原則です。

まず調理や食事の前には石けんと流水で手を洗い「菌を付けない」。とくに肉や魚、生の卵などを触ったときはその都度手を洗います。

次は食品の常温保存は避け、冷蔵庫などで10℃以下の保存を徹底して「菌を増やさない」。冷蔵庫内では肉や魚介の汁が他の食品にかからないよう、ふたのある容器やラップをかけて保存します。カレーやシチューなどの残りも室温保存は危険です。容器に取り分け冷蔵庫内など10℃以下で保存してください。

そして肉などの調理では中心部を75℃で1分間以上加熱し、煮込み料理はよくかき混ぜて酸素を行き渡らせることで「菌をやっつける」。原因菌は熱に弱いものが多く、加熱調理をすることで予防効果を上げることができます。

食中毒は正しい知識を持ち、基本的な予防対策をきちんと実行すれば十分に防げる病気です。やみくもに恐れることなく、予防の3原則を実行しながら食べることを楽しみましょう。

監修:佐々木 陽典先生

東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター センター長

医学部総合診療・救急医学講座 教授

Column

激痛に襲われるアニサキス症

アニサキスの幼虫が付いた魚介類を食べて発症する「アニサキス症」。食中毒発生件数の約半数を占めています。アニサキスの幼虫は半透明な白色の糸状で、体長は20~35ミリほど。サバ、サンマ、カツオ、サケ、イカなどに寄生しています。

幼虫は主に内臓に寄生し、鮮度低下や時間の経過により食べる部位(可食部)に移動します。体内に入ると激しい腹痛や吐き気、嘔吐などの症状が出るので治療が不可欠です。

とはいえアニサキスの幼虫は冷凍、または加熱をすれば死滅するため、あまり心配する必要はありません。ただ、酢や塩、しょうゆ、ワサビなどの調味料で死滅することはなく、「よくかめば大丈夫」という説も、小さく表面がなめらかな幼虫をかみ切ることは不可能です。不確かな情報や迷信に惑わされないことが肝心です。

健康マメ知識

便利で手軽なデリバリーも保存に注意!

近年、家庭で手軽に専門店の味が楽しめるデリバリーやコスパ重視のテイクアウト、食材の宅配サービスなどを利用する人が増えています。ただデリバリーやテイクアウトは調理から食べるまでに一定の時間が経過していているため、その間の温度管理はなかなか難しいのが現状です。

まず食べる前や食材に触れる前にはしっかり手を洗いましょう。重要なポイントは室内で放置せず、できるだけ早く食べることです。細菌が増殖しやすい温度(20~50℃)での保存時間をできるだけ短くしましょう。一部の細菌は芽胞(が ほう)という状態になり、温め直しても死滅しにくくなります。すぐに食べない場合は放置せずに一度冷蔵庫で保存して、温め直すときは十分に加熱してください。

提供元:健康保険組合連合会(すこやか健保2025年5月号) **禁無断転載**

すこやか健保は健康保険組合連合会ホームページより一部ご覧いただけます。関連リンクよりご覧ください。

問い合わせ先

保健事業チーム TEL:052-880-6201 E-mail:jigyou@chudenkenpo.or.jp