“よく歩く人は認知症になりにくい”のメカニズム

高齢者は、「寝たきりになると認知症になりやすい」といいます。

その逆に、「よく歩くと認知症になりにくい」ことが最近の研究によって分かってきました。

アルツハイマー型認知症の場合は、歩いたり皮膚を刺激したりすることで、抗認知症薬と同じ効果が期待できるというのです。

「なぜ歩く人は認知症になりにくいのか」のメカニズムについて、東京都健康長寿医療センター研究所の堀田晴美先生にお聞きしました。

よく歩く人はなぜ認知症になりにくいのか

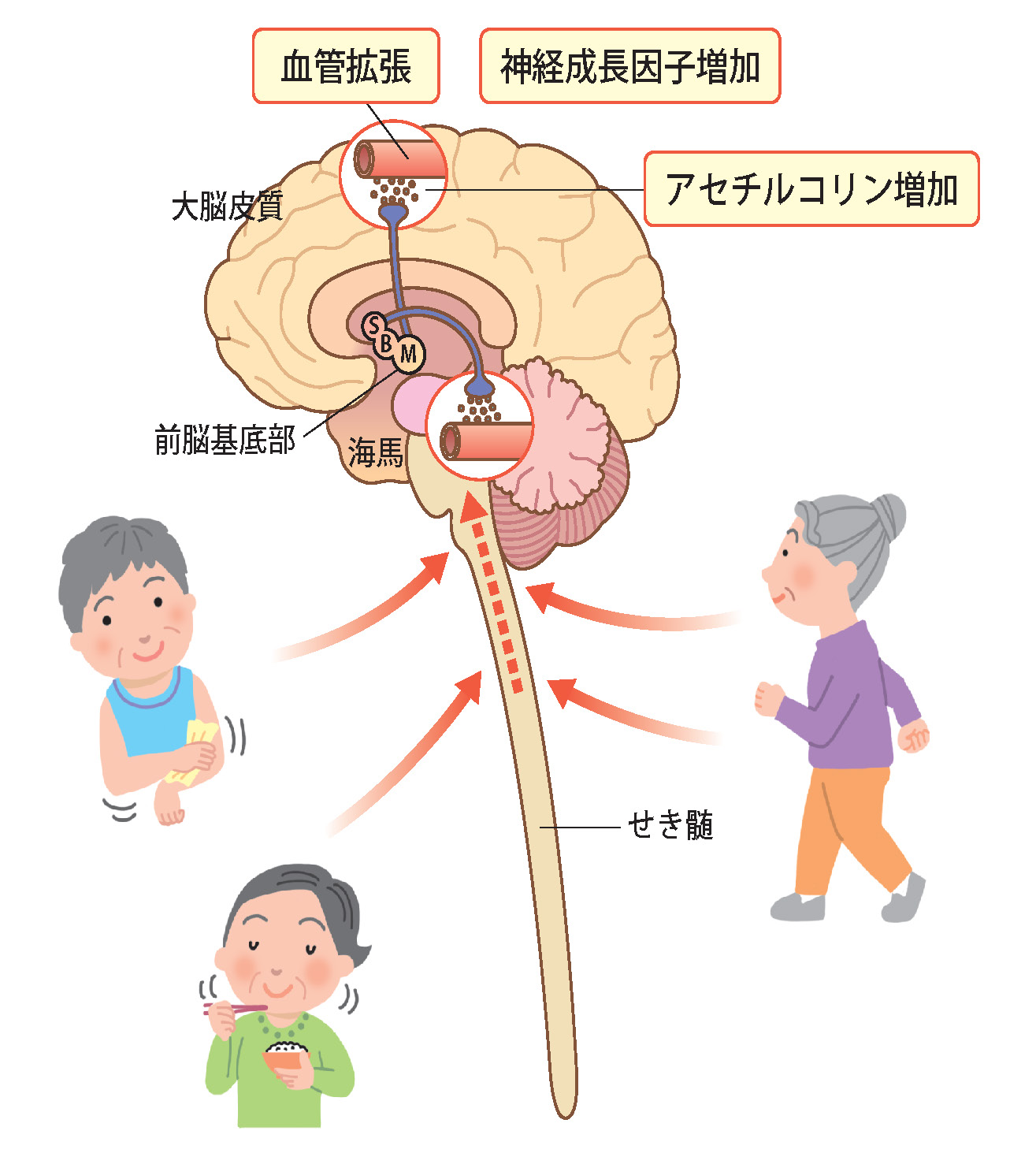

最近の研究で、「歩くこと」が認知症予防に重要な役割を果たすことが分かってきました。その鍵となるのが、神経伝達物質である「アセチルコリン」と脳の血流の増加です。

私たちの体の神経は、電気信号と化学物質を使って情報を伝えています。その際に使われる化学物質の1つがアセチルコリンです。アセチルコリンは、心臓や内臓の働きを調整するだけでなく、記憶や認知機能に重要な海馬の働きにも関わっています。

アセチルコリンを放出する神経は「コリン作動性神経」と呼ばれ、脳や脊髄に多く存在します。しかし、年齢を重ねるとこの神経が萎縮し、アセチルコリンの放出量が減少します。これにより血流が悪くなって、海馬の働きが低下し、認知機能の低下が起こるのです。

アセチルコリンの働きを活発にするためには、体を適度に動かすことが重要です。特に「歩くこと」は、簡単で効果的な方法の1つです。

適度な運動で認知機能を守る

認知症の進行を遅らせる薬として「ドネペジル」がありますが、これはアセチルコリンの分解を抑え、その量を増やす働きを持っています。しかし、薬に頼らなくても、歩くことやよくかむこと、皮膚の刺激などによってアセチルコリンを増やすことができます。

人が歩くとき、脳は複雑な指令を筋肉に送っています。単に足を動かすだけではなく、バランスを取る、周囲の環境を認識する、目的地を定めるといった多くのプロセスが同時に行われているのです。これにより、脳の広範な領域が活性化され、認知機能もフル稼働しています。実際、70~80歳の女性を対象とした研究によると、週に90分以上歩く人は、週に40分未満しか歩かない人に比べて認知機能が高いことが示されています。

堀田先生たちの研究では、特別な運動をしなくても、30秒ほど歩くだけでアセチルコリンが分泌され、脳の血流が増えることが分かっています。また、歩くこと以外にも、よくかむこと(咀嚼(そしゃく))が認知機能の向上に役立つことが分かっています。皮膚をこすったり、鍼灸(しんきゅう)などで体の表面に刺激を与えることも、脳の血流を増やすのに有効とされています。

効果的な歩き方とは?

では、認知機能低下の予防には、どのような歩き方が良いのでしょうか。

堀田先生の研究チームでは、歩行が脳のアセチルコリン神経を活性化し、血流を増やす可能性があるという仮説のもと、ラットを用いた実験を行いました。トレッドミル(※)を使い、「遅い」「普通」「速い」の3つの速度で歩かせたところ、どの速度でも歩行中の血流は増加し、アセチルコリンの増加も確認されました。ただし、歩行をやめると血流の増加も止まります。30秒間の歩行でも血流は増えるので、無理なく続けられる範囲で歩くことを習慣化すると良いといえます。

激しい運動は血圧を急激に上げるため、高齢者は無理のないペースで歩くことが大切です。毎日歩くことが理想ですが、膝や腰が痛いなど、歩くことが難しい日もあるでしょう。そのようなときは、手をこする、足踏みをするといった簡単な動きでも血流が改善されます。できれば1日15分、難しい日は数分程度の無理のない歩行や適度な刺激を取り入れながら、健康な脳を維持するための習慣を身につけていきましょう。

※ランニングやウォーキングを行う健康器具

歩くことや皮膚の刺激、よくかむことなどでアセチルコリンが増え、

脳の血管が拡張して血流が増加し、脳の働きを助ける。

監修:堀田 晴美先生

東京都健康長寿医療センター研究所 自律神経機能研究室 研究部長

Column

「かむ力」で脳を活性化! 認知症予防の新習慣

歩行以外のリズム運動に、咀嚼(かむこと)があります。咀嚼もまた、認知症予防に重要な役割を果たします。

咀嚼には食べ物を摂取・消化する役割だけでなく、覚醒作用や認知機能の向上などの脳への好影響があるとされています。かんでいる間は脳の血の流れが良くなり、前頭葉や頭頂葉の血流が約30%増えることが分かっています。また、実験では、体を動かさずに口だけを動かすネズミでも、かむことで血流が増え、アセチルコリンが増えることも確認されました。

また、面白いことに、実際にかまなくても、「かむ動作をイメージするだけ」で脳が活発になる可能性があることも分かりました。これは、「咀嚼を意識する」ことが、高齢者の認知症予防において新たな対策の1つになる可能性を示しています。

健康マメ知識

自律神経の乱れは認知症リスクにつながる?

自律神経とは心臓の動きや呼吸、消化などを自動的にコントロールしている神経のこと。自律神経には交感神経と副交感神経があり、これらがバランスよく働くことで、私たちは健康な生活を送ることができます。

しかし、加齢に伴って自律神経の働きは低下していきます。自律神経の働きが低下し、バランスが乱れると、血流の低下を招き、脳に十分な血液が届かなくなり、認知機能の低下につながる可能性があります。

自律神経の機能低下を予防するためには、歩くことや食べ物をしっかりかむことが大切です。また、皮膚への刺激や、温かいお湯に浸かったり、人と会話したりすることも、自律神経を活性化し、脳の血流を増やす効果が期待できます。

提供元:健康保険組合連合会(すこやか健保2025年4月号) **禁無断転載**

すこやか健保は健康保険組合連合会ホームページより一部ご覧いただけます。関連リンクよりご覧ください。

問い合わせ先

保健事業チーム TEL:052-880-6201 E-mail:jigyou@chudenkenpo.or.jp