突然、動悸や悪寒に襲われた!

それ、パニック症のシグナルかもしれません!?

通勤時の電車内や会社の会議室などで突然、心臓がドキドキしたり冷や汗が出たりしたことはありませんか。

その症状、もしかするとパニック発作かもしれません。

この発作はいつどこで起きるかが分からないので常に不安と恐怖に苛まれる状態が続きます。

今回は大学病院の精神科で日々臨床と後進の指導をされている浅見剛先生にパニック発作とパニック症についてお聞きしました。

発作への恐怖が予知不安や回避行動につながっていく

何の前触れもなく、動悸や息苦しさ、めまい、手足の震えなどを感じて「このままでは倒れてしまう」「死んでしまうかも」といった強い恐怖感に襲われるのが“パニック発作”です。パニック発作は、通勤時のバスや電車、エレベーターの中、会社の会議室、買い物時、家など、時と場所に関係なく起こります。苦しい発作を2〜3回経験すると「また起きたらどうしよう」という不安や恐怖に常に苛まれます。これを“予知不安”といいます。この予知不安により、発作が起こった場所に行かない、助けてくれる人がいない状況を避けるなどの“回避行動”を取るようになります。ひどくなると会社に行けなくなったり、外出ができなくなったりすることもあります。

発作を経験して、予知不安に苛まれ、発作を恐れて回避行動を取るようになるなど、負の連鎖が起こる症状を“パニック症”といいます。以前は“パニック障害”と呼ばれていましたが、近年はパニック症が用いられています。

脳内の扁桃体の働きが関係している

パニック症になる人の割合は人口の1〜3%ほどですが、「パニック発作を経験したことがある」という人は10%程度いると思われますので、決して珍しい病気ではありません。パニック症になる人の割合は女性が男性の2倍ほど多い傾向にあるといわれています。

パニック発作の最中は死を意識するほどつらい状態になりますが、発作では死に至ることはありません。発作は10分ほどでピークに達し、長時間に及ぶことがないため、緊急搬送されても医療機関に着いたときには発作が治まっていることも少なくないのです。その後の検査でも異常が見つからないことも多く、診断が難しい病気でもあります。そのため周囲から「気が弱い」「甘えている」などと理解を得られず、孤立してしまうケースもあります。

パニック発作の原因や発生メカニズムは解明されていませんが、脳内の扁桃体の働きが関わっていると考えられています。発作がもたらす不安や恐怖の源にあるのは、もともと人に備わっている脅威や危険などから身を守るための防御反応です。人は本来、外部からのストレスに対して不安や恐怖を感じることで、脅威と闘ったり危険から逃げたりできるのです。こうした不安や恐怖をもたらす役割を担っているのが扁桃体です。この扁桃体が、小さなストレスにも過剰に反応してしまいパニック発作につながると考えられているのです。

治療は薬と精神療法の両面から

パニック症の治療には、主に薬物治療と精神療法が行われます。薬物治療では抗うつ薬と抗不安薬が使われます。抗うつ薬は効果が出るまでに2〜4週間ほどかかるため、最初は抗不安薬を併用します。抗不安薬は効果が早く出るため、発作が出そうなときの頓服として使用するよう指導します。これらは副作用の心配もあるため、医師の指示の下で服用するようにしてください。

精神療法では、パニック症への効果が期待される認知行動療法が行われます。患者の考え方(=認知)や行動を把握した上で、現状を見直し、症状の改善を図っていく治療法です。まずパニック症に対する基本知識を学び、自分の症状を観察して恐怖や不安を抑制する方法を学んでから、回避場所へ逃げずに不安と向き合うエクスポージャー療法(曝露療法)へと進みます。

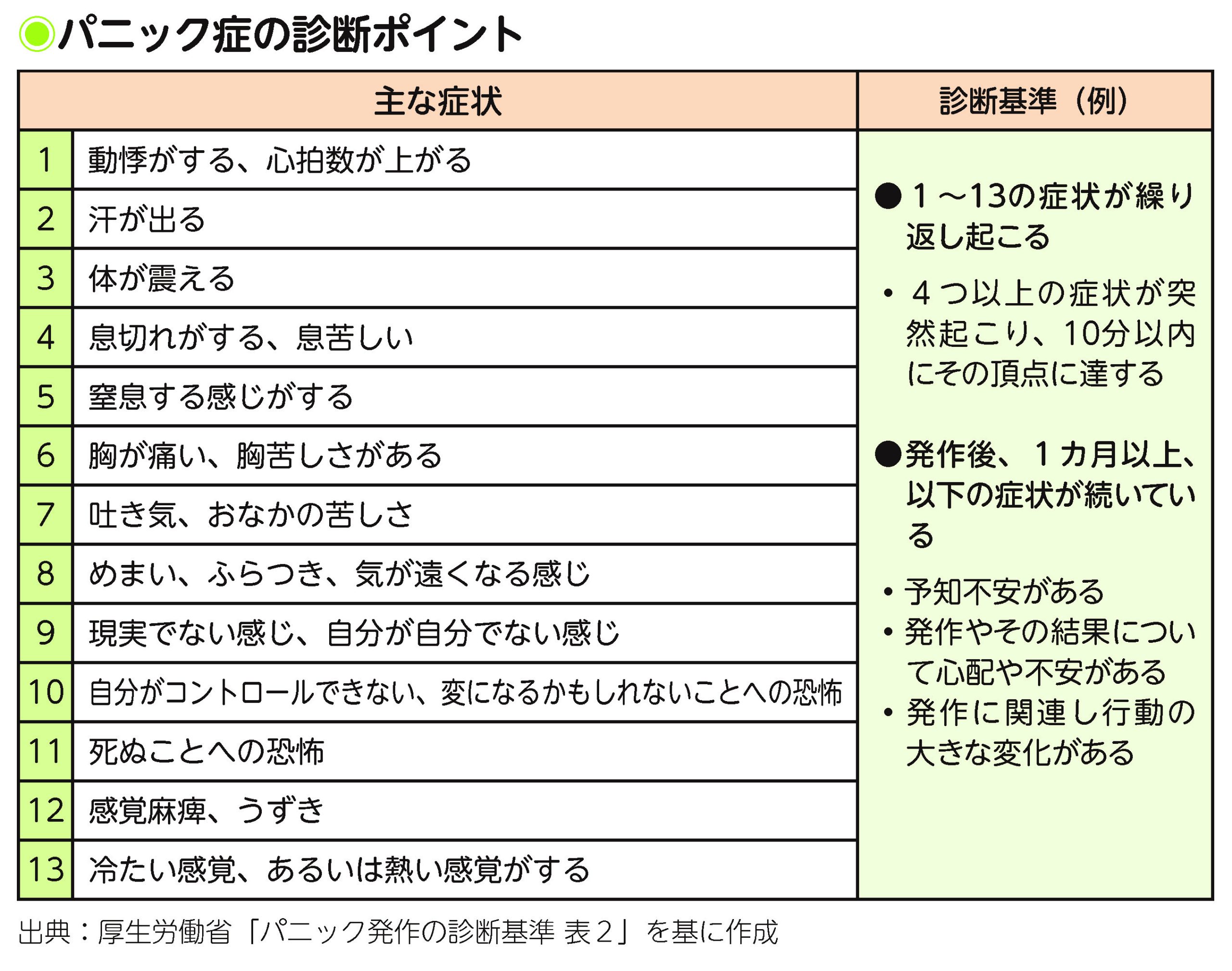

パニック発作を経験したと感じたら、経験豊富な専門医の診察を受けましょう。同様の症状を起こす別の病気もあるので、パニック発作かどうかの確定が重要です(下表参照)。パニック症と診断されたら、治療法などをきちんと把握しましょう。家族や職場の同僚など周囲の方は、まずパニック症が気の弱さや甘えなどとは無縁の病気だと知ってください。そして皆さんの理解や援助は、患者さんのライフスタイルを守るだけでなく、症状の改善にもつながっていきます。

監修:浅見 剛 先生

横浜市立大学附属病院 精神科部長、同大学院医学研究科精神医学 主任教授、医学博士

Column

発作が起きたからといってパニック症と決めつけるのは危険!

パニック発作と思われる症状に襲われたからといって、パニック症と決めつけてしまうのは危険です。

心臓のドキドキや胸痛などは「狭心症」や「不整脈」など心臓の病気でも起こる症状ですし、めまいや発汗などは「貧血」「低血糖」「メニエール病」「てんかん」などでも起こります。更年期を迎えた女性や甲状腺の病気を持つ人が、パニック症と同じような症状に悩まされることも少なくありません。また同じこころの病でも「うつ病」「躁うつ病」「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」などの場合もあります。

まずは発作の原因が身体的な異常や別の病気によるものでないことを確かめることが大切です。そのためにはパニック症に詳しく経験豊富な専門医の診察を受けることが重要です。

健康マメ知識

最近よく聞く“カウンセリング” どんな治療ですか?

カウンセリングとは「相談」「助言」という意味を持つ言葉。臨床心理士や公認心理師など“カウンセラー”と呼ばれるこころの専門家が患者さんの悩みや心配事などを聞き、助言や援助を行う治療がカウンセリングです。

患者さんが悩みや正直な気持ちをカウンセラーに聞いてもらうことで、自分の抱えている問題を整理し、自らの力で解決の糸口を見いだしていくことを目的にしています。カウンセラーはその手助けをする役割を担うもので、主体はあくまでも患者さんです。

通常の保険診療とは異なるため、一部の症状を除いて健康保険の適用外です。費用は医療機関によってさまざまですので、事前に確認することをお勧めします。

提供元:健康保険組合連合会(すこやか健保2025年11月号) **禁無断転載**

すこやか健保は健康保険組合連合会ホームページより一部ご覧いただけます。関連リンクよりご覧ください。

問い合わせ先

保健事業チーム TEL:052-880-6201 E-mail:jigyou@chudenkenpo.or.jp