秋から気をつけたい、冬季うつ(ウインターブルー)

寒くなると、気分が落ち込んでやる気が出なくなる人が少なくありません。

寒さによる活動性の低下が一時的なものであれば問題ありませんが、この時期の不活発さの背後には、「冬季うつ(ウインターブルー)」が潜んでいる可能性があります。

冬季うつの原因や特徴、予防策、一般的なうつとの違いについて、精神医学・睡眠医学が専門の秋田大学大学院・三島和夫先生にお伺いしました。

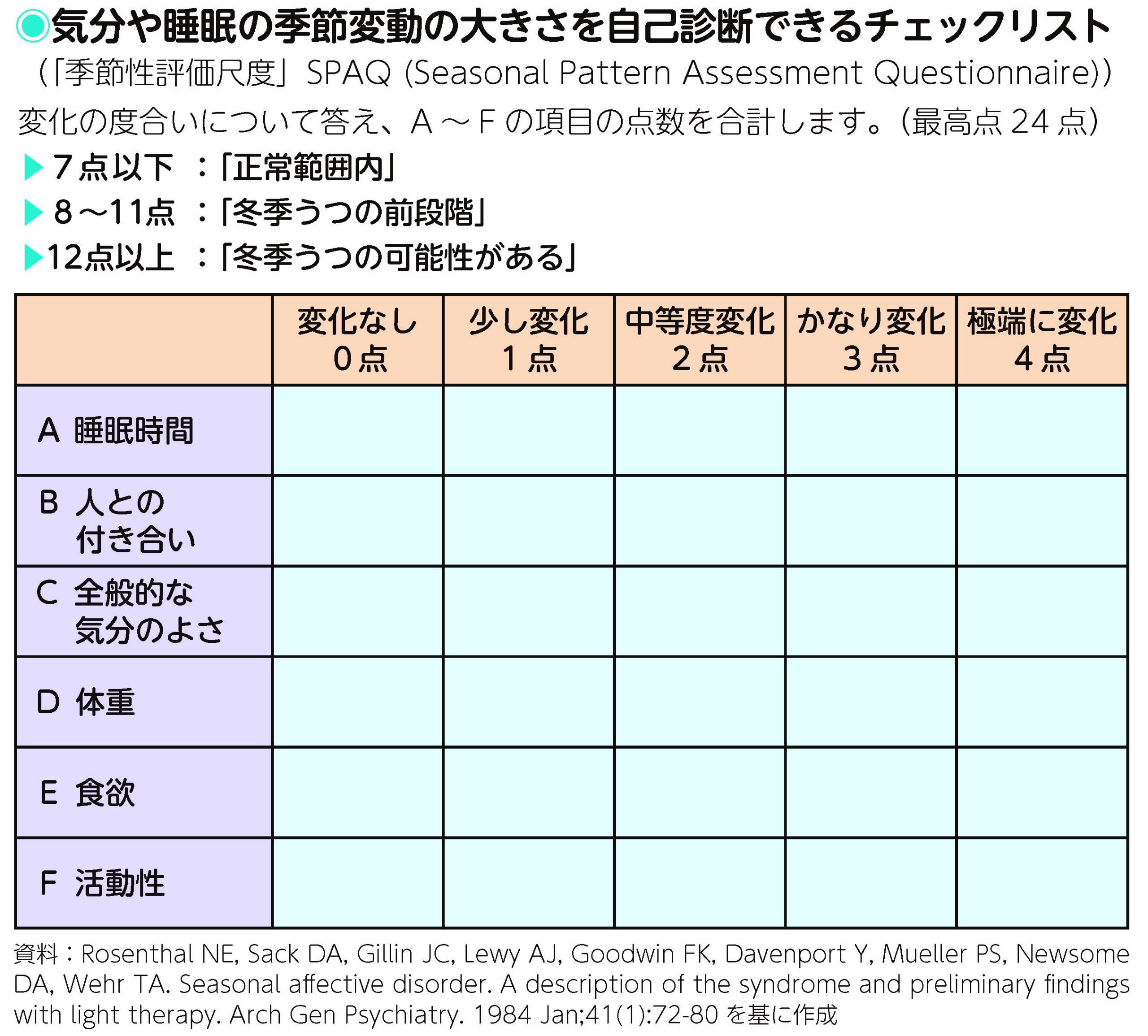

冬季うつの特徴とセルフチェック

これから秋が深まり、冬へと季節が移り変わる中で、少し気を付けておきたいのが、ウィンターブルーとも呼ばれる冬季うつの症状です。冬になると毎年のように調子が悪くなり、春になると自然と良くなるのが冬季うつの特徴で、「季節性情動障害(SAD)」ともいわれます。

20〜30代の女性に多くみられますが、10代でも70代でも、男性でも女性でも発症することがあります。

気分が沈んだり、疲れやすくなったり、人付き合いを避けたくなるといった傾向がある一方で、強い不安や涙が止まらないといった一般的なうつ症状はそれほど顕著に現れません。

冬季うつでは、一般的なうつ病とは少し違った症状が現れます。例えば、眠っても眠っても眠い、寝る時間が長くなる、甘いものが無性に食べたくなる、体重が増えるなど、「眠気」や「食欲の増加」が大きなサインになります。一般的なうつ病では「眠れない」「食欲がなくなる」ことが多いため、こうした症状の違いが冬季うつの大きな特徴といえます。

日照不足と冬季うつの関係

冬季うつの主な原因の1つに、「日照時間の短さ」があります。「光の量」の不足が、脳内のセロトニン分泌に影響し、気分の落ち込みや意欲の低下につながると考えられているのです。

緯度の高い地域、例えば日本でも北のほうの地域や、北欧諸国、カナダなどで冬季うつの訴えが多くなる傾向があります。

また、遺伝的な要因で発症しやすい人がいる可能性もあります。さらに、冬季うつを訴える人の約7割は、双極性障害の軽度タイプ(Ⅱ型)に該当することがあるといわれており、冬にうつ的な状態が続いた後、春や夏には軽躁(けい そう)状態へと移行する方もいます。

冬季うつを改善する毎日の習慣

冬季うつに対して効果的とされる対策の1つが「光を浴びること」です。特に朝の時間帯に自然光を意識して取り入れることで、セロトニンの活性化や体内時計の調整に役立ちます。カーテンを開け窓に顔を向けて目から光を取り入れたり、朝のうちに外を歩いたりすることも有効です。光療法も有効ですが、保険適用されていないため、専用照射器を購入する際は自費になります。

食事面では、セロトニンの原料となるトリプトファンを含む食品(下記「健康マメ知識」参考)を意識的に取り入れることをお勧めします。ビタミンB6や炭水化物の助けも必要で、栄養バランスを意識した食事が大切です。また、サプリメントによる過剰摂取には注意が必要で、基本は食事からの摂取が推奨されています。

さらに、規則正しい生活リズム、特に「寝すぎないこと」「毎日同じ時間に起きること」も重要です。過眠によって体内時計が遅れると、症状が悪化する恐れがあるため、睡眠時間は一定に保ち、週末もなるべくリズムを崩さないように心がけることが望まれます。

適度な運動もセロトニンの分泌を促し、気分の安定に役立ちます。秋口から予防的に毎日の習慣を意識して整えることで、冬の間の不調を軽減できる可能性があります。

監修:三島 和夫 先生

秋田大学大学院 医学系研究科 医学専攻

病態制御医学系 精神科学講座教授

Column

冬季うつの過食、なぜ?

冬季うつの大きな特徴の1つに「過食」があります。一般的なうつ病では食欲が落ちるのに対し、冬季うつではチョコレートや菓子パンなどを大量に食べてしまい、体重増加に悩む人も少なくありません。

では、なぜ過食してしまうのでしょうか。

甘いもの(糖質)や炭水化物を取ると脳内のセロトニン濃度が高まり、その機能を高めます。冬季うつでは脳内のセロトニンが減り、気分が落ち込んだ状態になります。そのため甘いものを大量に摂取することでセロトニンを一時的に増やし、何とか回復しようとしているのです。

つまり、冬季うつの過食は、無意識に行われる「自己流の治療」といえます。

健康マメ知識

冬季うつにはバナナが効果的!?

冬季うつの改善には、光を浴びることが効果的ですが、もう1つ大切な要素があります。それが、セロトニンをつくるために必要な「トリプトファン」という必須アミノ酸です。

食事から十分なトリプトファンを取れていない状態では、いくら光を浴びても、脳内の「縫線核」という神経核(神経細胞が集まっている場所)で十分な量のセロトニンを合成することができません。

トリプトファンが多く含まれる食材は、プロセスチーズ、牛乳、納豆、豆乳、赤身肉、ナッツ類、アボカド、バナナなどです。

トリプトファンはセロトニンの材料として消費されてしまうため、体内にストックしておくことができません。そのため日々の食事で摂取する必要があります。

提供元:健康保険組合連合会(すこやか健保2025年10月号) **禁無断転載**

すこやか健保は健康保険組合連合会ホームページより一部ご覧いただけます。関連リンクよりご覧ください。

問い合わせ先

保健事業チーム TEL:052-880-6201 E-mail:jigyou@chudenkenpo.or.jp